Du planst ein Picknick, schaust morgens aufs Handy – Sonne. Doch am Nachmittag: Regen. Was ist passiert? Die Wettervorhersage hat mal wieder nicht gestimmt. Und du bist nicht allein mit deinem Frust.

Doch wie entsteht eigentlich eine Wettervorhersage? Warum zeigt jede Wetter-App etwas anderes? Und wie zuverlässig sind die Prognosen wirklich? In diesem Artikel erfährst du, wie moderne Wettermodelle funktionieren, woher die Daten stammen – und warum das Wetter manchmal ganz anders kommt als gedacht.

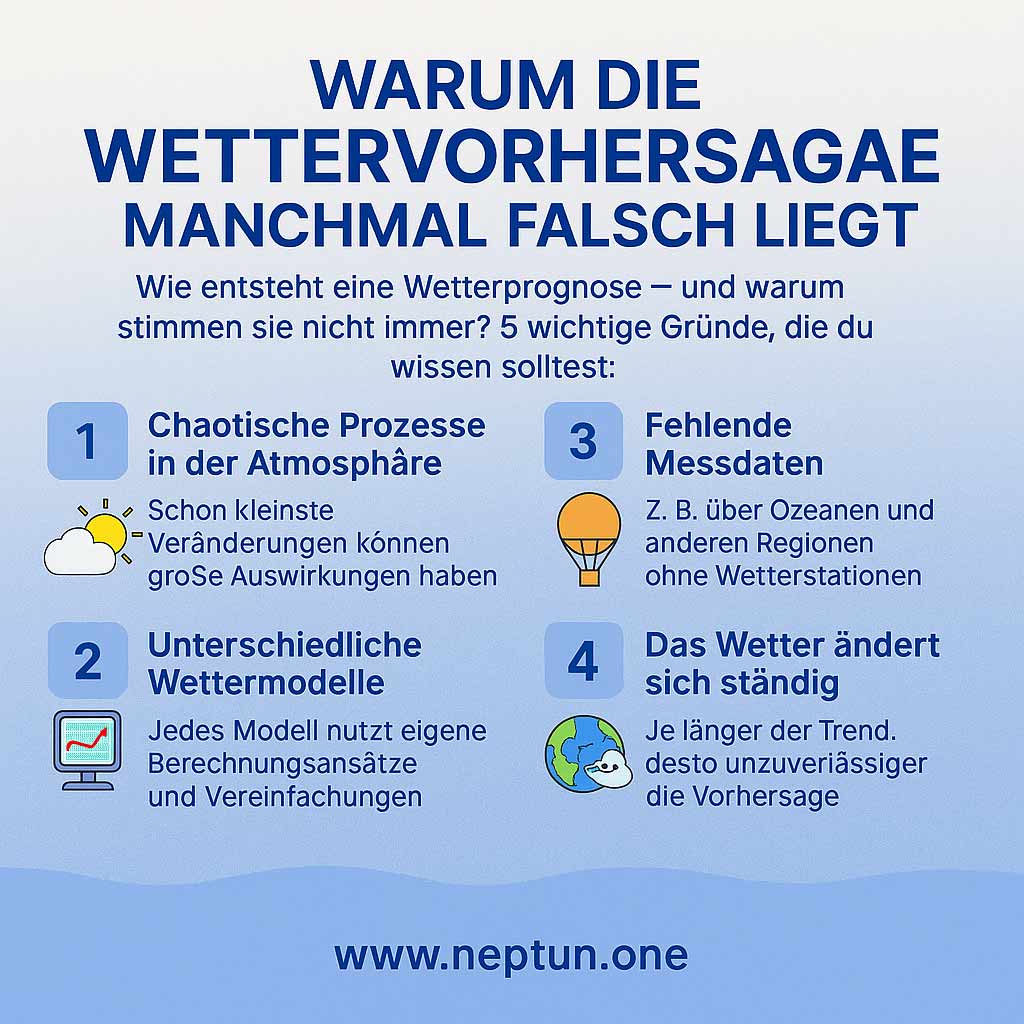

Warum das Wetter nicht immer so kommt, wie angekündigt

Wetter ist ein hochkomplexes System. Es wird von unzähligen Faktoren beeinflusst: Temperatur, Luftdruck, Wind, Feuchtigkeit, Sonnenstrahlung – und das in verschiedenen Höhen, über Meeren, Bergen, Städten und Wäldern.

Schon kleinste Veränderungen an einem Ort können große Auswirkungen an einem anderen haben. Diese sogenannten nichtlinearen Effekte machen das Wetter chaotisch. Und genau das ist das Problem: Selbst die besten Computer der Welt können nicht alle Faktoren exakt erfassen – und schon gar nicht in die Zukunft sehen.

Deshalb gilt: Je weiter eine Vorhersage in der Zukunft liegt, desto unsicherer wird sie. Eine 1-Tages-Prognose ist meist recht genau. Ab dem 5. Tag sinkt die Wahrscheinlichkeit schon deutlich – und ab Tag 7 handelt es sich eher um eine grobe Tendenz.

Wie funktioniert eine Wettervorhersage überhaupt?

Moderne Wettervorhersagen basieren auf physikalischen Gesetzen – konkret: auf den sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen. Sie beschreiben, wie sich Luftströmungen, Feuchtigkeit und Energie in der Atmosphäre verhalten.

Diese Gleichungen sind jedoch so komplex, dass sie nicht „per Hand“ lösbar sind. Deshalb nutzt man riesige Computer – sogenannte Supercomputer – um diese Berechnungen durchzuführen. Der Ablauf sieht grob so aus:

- Wetterdaten werden gesammelt (z. B. Temperatur, Wind, Luftdruck)

- Diese Daten fließen in ein Wettermodell (numerisches Modell)

- Das Modell berechnet, wie sich das Wetter in den nächsten Stunden und Tagen entwickeln könnte

- Die Ergebnisse werden als Prognose ausgegeben – z. B. in Wetter-Apps oder im TV

Je mehr Daten zur Verfügung stehen und je feiner das Modell arbeitet, desto genauer ist in der Regel die Vorhersage.

Vom Thermometer bis zum Satelliten: Woher stammen die Wetterdaten?

Damit ein Wettermodell arbeiten kann, braucht es Daten – und zwar jede Menge. Diese stammen aus verschiedenen Quellen:

- Wetterstationen: Messen Temperatur, Luftdruck, Wind und Feuchtigkeit vor Ort

- Wetterballons: Steigen bis zu 30 km hoch und liefern wichtige Daten zur Höhenatmosphäre

- Satelliten: Beobachten Wolken, Luftströmungen und Niederschlag aus dem All

- Flugzeuge & Schiffe: Liefern Messdaten aus Regionen, in denen keine Stationen stehen

- Radar: Erfasst Niederschläge und ihre Bewegung in Echtzeit

All diese Daten werden gesammelt, aufbereitet und in die Modelle eingespeist. Der Datenfluss ist enorm – und ohne ihn wären präzise Vorhersagen unmöglich.

Was sind Wettermodelle – und warum gibt es mehrere?

Wettermodelle sind mathematische Rechenprogramme, die versuchen, das Verhalten der Atmosphäre zu simulieren. Sie beruhen auf physikalischen Gleichungen und benötigen riesige Datenmengen sowie enorme Rechenleistung.

Es gibt weltweit verschiedene Wettermodelle – jedes mit eigenem Rechenansatz, eigener Auflösung und eigenen Stärken. Zu den bekanntesten zählen:

- ICON: Modell des Deutschen Wetterdienstes (DWD)

- ECMWF: Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage

- GFS: Global Forecast System aus den USA

- ARPEGE: Modell des französischen Wetterdienstes

Diese Modelle liefern unterschiedliche Ergebnisse, weil sie mit anderen Anfangsbedingungen, mathematischen Vereinfachungen oder Zeitintervallen arbeiten. Deshalb kann es passieren, dass eine App Regen meldet – während eine andere Sonne anzeigt.

Da das Wetter chaotisch ist, vergleicht man verschiedene Modellläufe miteinander. Je mehr Modelle übereinstimmen, desto wahrscheinlicher wird die Vorhersage.

Wie genau ist eine Wettervorhersage wirklich?

Die Genauigkeit einer Wettervorhersage hängt von vielen Faktoren ab: der Qualität der Eingangsdaten, dem verwendeten Modell, der geographischen Region – und dem Vorhersagezeitraum.

Grundsätzlich gilt:

- 1–2 Tage im Voraus: Sehr hohe Trefferquote (~90–95 %)

- 3–5 Tage: Gut, aber schon mit Abweichungen (~70–80 %)

- 6–7 Tage: Nur noch Tendenzen (~50–60 %)

- Ab 8 Tagen: Nur grobe Einschätzungen – keine Details

Lokale Besonderheiten – wie Gebirge, Städte oder Küsten – machen Prognosen zusätzlich schwer. So kann es z. B. passieren, dass in einem Ort Regen fällt, während es nur wenige Kilometer weiter trocken bleibt.

Warum sich Prognosen so schnell ändern können

Du schaust morgens auf die App – Sonne. Nachmittags aktualisierst du – plötzlich Regen. Was ist passiert? Die Modelle wurden neu berechnet.

Wetterdienste spielen in regelmäßigen Abständen neue Daten in ihre Modelle ein. Je nach Modell sind das alle 6 oder 12 Stunden. Das kann die Prognose deutlich verändern – vor allem bei instabilen Wetterlagen.

Typische Ursachen für schnelle Änderungen sind:

- Fehlende Messdaten: Besonders über Ozeanen oder in dünn besiedelten Regionen

- Starke Temperaturunterschiede: Z. B. an Fronten oder bei Gewitterlagen

- Modellgrenzen: Je feiner das Modell, desto mehr Rechenleistung – aber auch mehr Unsicherheit bei langfristigen Prognosen

Deshalb ist es sinnvoll, nicht nur auf das Symbol in der App zu schauen – sondern auch auf die Entwicklung über mehrere Tage hinweg.

Wetter-Apps im Vergleich: Darum zeigen sie oft unterschiedliche Werte

Du öffnest deine Lieblings-Wetter-App – 23 °C und Sonne. Dein:e Partner:in schaut in eine andere App – 21 °C und Regenschauer. Wer hat recht?

Dass verschiedene Wetter-Apps unterschiedliche Vorhersagen zeigen, liegt an mehreren Faktoren:

- Verschiedene Wettermodelle: Einige Apps nutzen GFS, andere ECMWF oder ICON

- Unterschiedliche Aktualisierungszeiten: Manche Apps zeigen ältere Prognosen, andere aktualisieren häufiger

- Eigene Interpretation: Manche Anbieter „übersetzen“ Rohdaten automatisch, andere setzen auf eigene Meteorolog:innen

- Standortdaten: Nicht jede App erkennt exakt deine Position – vor allem in ländlichen Gebieten

Deshalb gilt: Apps sind eine Orientierung – aber keine Garantie. Vor allem bei wechselhaftem Wetter solltest du mehrere Quellen vergleichen.

Welche App ist am zuverlässigsten? (und worauf du achten solltest)

Es gibt keine perfekte Wetter-App. Aber einige sind wissenschaftlich fundierter als andere – vor allem, wenn sie mit nationalen Wetterdiensten zusammenarbeiten.

Empfehlenswerte Apps & Anbieter:

- WarnWetter (DWD): Sehr genau, besonders für Deutschland. Nutzt das ICON-Modell.

- Windy: Zeigt verschiedene Modelle (GFS, ECMWF, ICON) zum Vergleich

- MeteoBlue: Kombiniert mehrere Modellläufe für eine „Konsens-Vorhersage“

- Yr.no: Norwegische App mit Fokus auf Skandinavien & Europa

Worauf du achten solltest:

- Schaue auf die Modellbasis – nicht nur aufs Wettersymbol

- Vergleiche mehrere Tage & Trends statt nur den Moment

- Berücksichtige lokale Gegebenheiten (z. B. Bergnähe, Stadteffekte)

Die größten Missverständnisse rund ums Wetter

Viele Menschen ärgern sich über „falsche“ Wettervorhersagen – dabei liegt oft ein Missverständnis vor. Hier einige der häufigsten Irrtümer:

- „Es sollte regnen – aber es war trocken“

Regenwahrscheinlichkeit bedeutet nicht, dass es sicher regnet – sondern dassRegen fallen kann. - „Es war 2 Grad kälter als angekündigt“

Temperatur-Prognosen sind Näherungswerte – lokale Effekte (z. B. Schatten, Wind) beeinflussen das Gefühl erheblich. - „Die App hat Sonne gezeigt – aber es war bewölkt“

Viele Apps zeigen Wettersymbole, die zu simplifiziert sind. „Sonne mit Wolken“ kann alles bedeuten: von blauem Himmel bis zu starkem Schleier.

Fazit: Wettervorhersagen sind keine Versprechen – sondern Wahrscheinlichkeiten. Wer sie richtig liest, kann sie deutlich besser nutzen.

Fazit: Wettervorhersage verstehen heißt richtig einordnen

Wettervorhersagen werden immer genauer – doch völlige Sicherheit gibt es nie. Während wir heute fünf-Tage-Prognosen mit rund 90 % Genauigkeit bekommen, liegt die Trefferquote bei sieben Tagen immer noch bei etwa 80 %. Längerfristige Vorhersagen sind eher Tendenzen als exakte Prognosen.

Die Ungenauigkeiten entstehen durch chaotische Prozesse in der Atmosphäre, unterschiedliche Wettermodelle (z. B. GFS, ECMWF, ICON), variierende Datenqualität und verschiedene Interpretationen durch Apps. Manche Apps berichten sogar absichtlich höhere Regenwahrscheinlichkeiten („wet bias“), um Nutzer:innen vorzubereiten.

Die besten Prognosen entstehen dort, wo moderne Technik auf menschliches Fachwissen trifft – etwa bei Diensten, die Modellrechnungen mit Meteorolog:innen kombinieren. Für Deutschland sind zuverlässige Quellen etwa WarnWetter vom DWD, Windy sowie meteoblue.

Merke: Wetterberichte sind keine Garantien – sondern Wahrscheinlichkeiten. Wer sie mit gesundem Verständnis nutzt und mehrere Quellen vergleicht, kann sie für Entscheidungen im Alltag deutlich besser nutzen.

Weiterführende Links & Ressourcen

Weitere Artikel auf Neptun.One

- Dunkle Materie: Warum wir das Universum noch nicht verstehen – Wissenschaftliche Komplexität einfach erklärt

- Naturphänomene erklärt: Von Polarlichtern bis Tornados – Phänomene rund ums Wetter in verständlicher Sprache

Externe Quellen zur Vertiefung

- Our World in Data: Wie Wettervorhersagen über Jahrzehnte genauer wurden – heute erreicht eine 5-Tage-Prognose rund 97 % Genauigkeit

- NOAA SciJinks: 5‑Tage‑Forecast mit ~90 % Genauigkeit, 7‑Tage‑Forecast ~80 % – längere Zeiträume deutlich unzuverlässiger

- The Weather Company / ForecastWatch (2021‑2024): Weltweit führend in Wetter-Prognosegenauigkeit – KI + Erfahrung liefern beste Ergebnisse

- Wikipedia: Wet Bias – Tendenz zur Überschätzung von Regenwahrscheinlichkeiten in kommerziellen Wetterberichten

Hinweis: Dieser Artikel erklärt, wie Wettervorhersagen entstehen und warum sie nicht immer zutreffend sind. Er ersetzt keine professionelle Wetterberatung bei extremen Wetterlagen oder offiziellen Warnungen.

FAQ: Wettervorhersage verstehen – häufige Fragen

Trackbacks/Pingbacks