Die Vorstellung ist heute kaum zu fassen: Menschen, meist Frauen, wurden öffentlich verbrannt, weil sie angeblich Hexen waren. Was im Rückblick wie ein dunkles Kapitel erscheint, war über Jahrhunderte traurige Realität in Europa. Die Hexenverfolgung im Mittelalter ist ein erschreckendes Beispiel dafür, wie Angst, Aberglaube und Machtstrukturen zu grausamen Systemen führen konnten.

Doch was genau führte zu dieser Welle der Gewalt? Wie liefen die berüchtigten Hexenprozesse ab? Wer war betroffen, und warum gerade Frauen? Und vielleicht am wichtigsten: Was können wir aus dieser Geschichte lernen?

In diesem Artikel erfährst du alles über die Ursprünge, Mechanismen und Auswirkungen der Hexenverfolgung – und warum dieses Thema auch heute noch erschreckend aktuell ist.

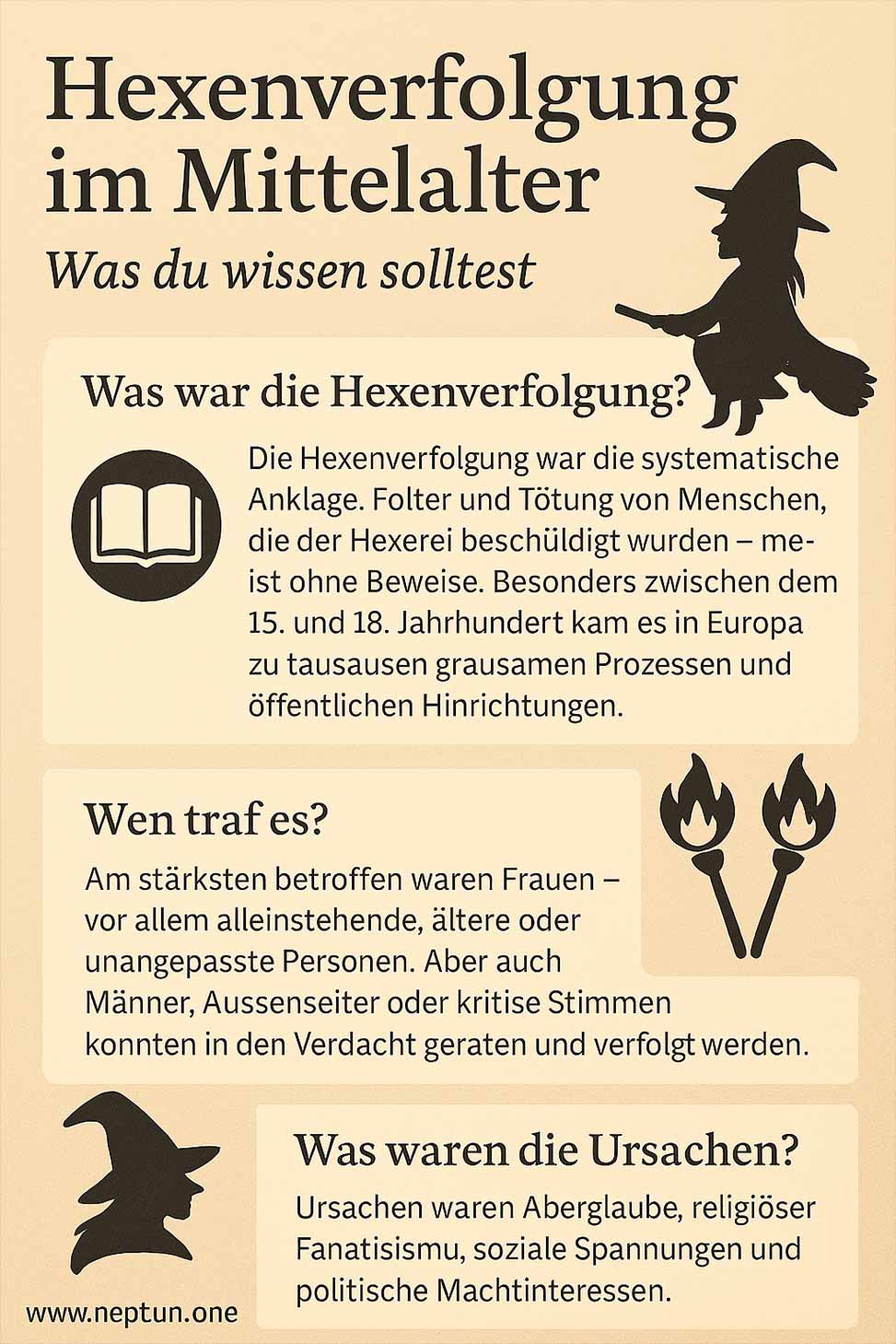

Was war die Hexenverfolgung im Mittelalter?

Die Hexenverfolgung bezeichnet die systematische Anklage, Folter und Tötung von Menschen, die der Hexerei beschuldigt wurden. Besonders im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit kam es zu tausenden Prozessen und Hinrichtungen in Europa.

Hintergrund war eine Mischung aus religiösem Fanatismus, gesellschaftlicher Unsicherheit, wirtschaftlichen Krisen und tief verwurzeltem Aberglauben. Die Kirche sprach von einem „Bündnis mit dem Teufel“ und legitimierte damit grausame Verfolgung.

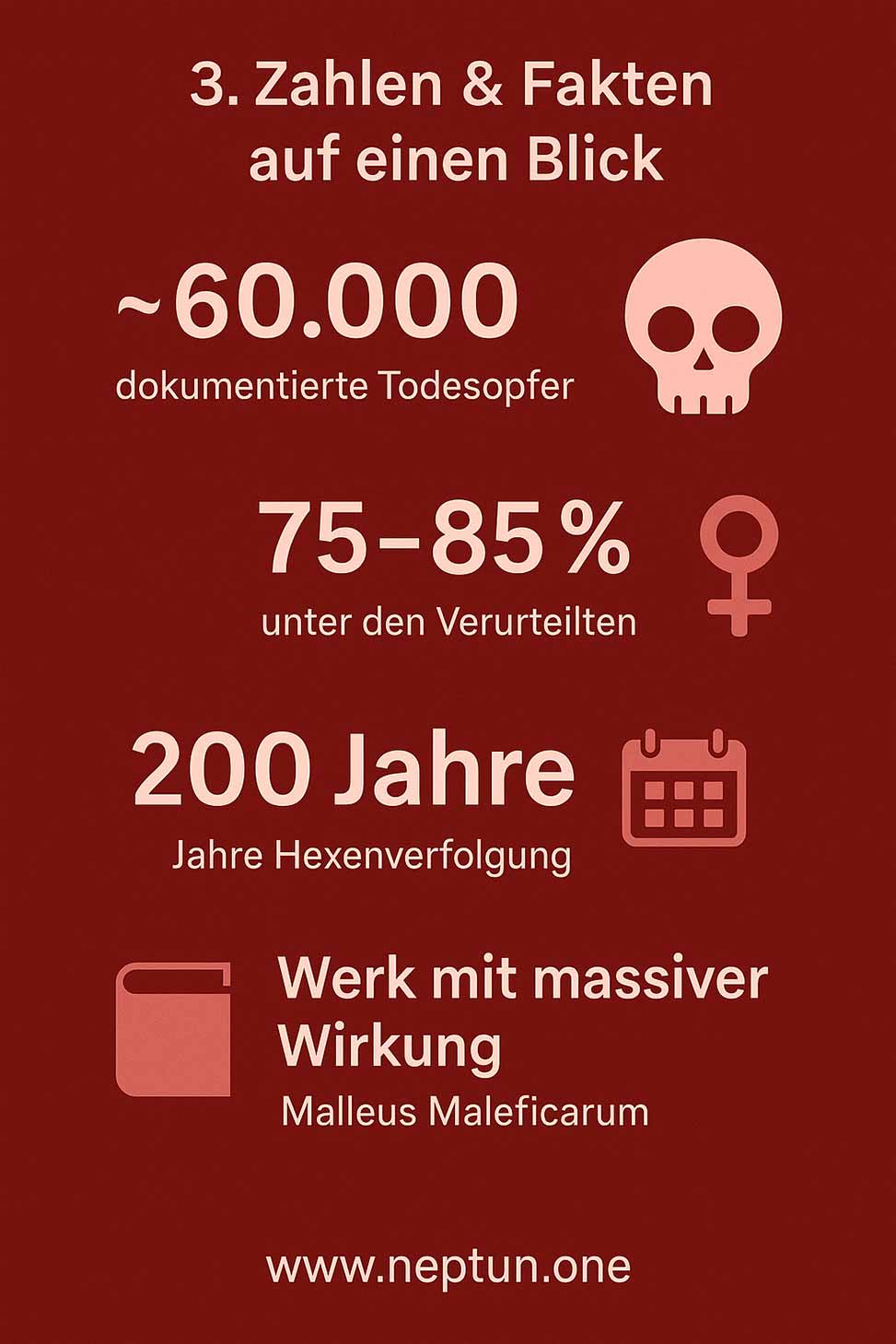

Zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert wurden allein im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation vermutlich mehr als 60.000 Menschen getötet. Viele wurden verbrannt, andere ertränkt oder zu Tode gefoltert.

Warum wurden Menschen als Hexen bezeichnet?

Die Ursachen der Hexenverfolgung sind komplex. Meist reichten schon vage Verdächtigungen oder Gerüchte, um jemanden in Verdacht zu bringen. Besonders betroffen waren:

- alleinstehende oder verwitwete Frauen

- Hebammen und Heilkundige

- Menschen mit „abweichendem Verhalten“

- sozial Ausgestoßene oder politisch Unerwünschte

Der Begriff „Hexe“ wurde als Projektionsfläche für Angst und Wut benutzt. Ernteausfälle, Krankheiten oder Unglücke wurden durch äußerst einfache Logik erklärt: Jemand hatte „gehext“.

Autoritäre Strukturen und religiöse Macht förderten dieses Denkmuster, um gesellschaftliche Kontrolle zu sichern. Wer gegen die Kirche oder herrschende Moral verstieß, konnte leicht zur Zielscheibe werden.

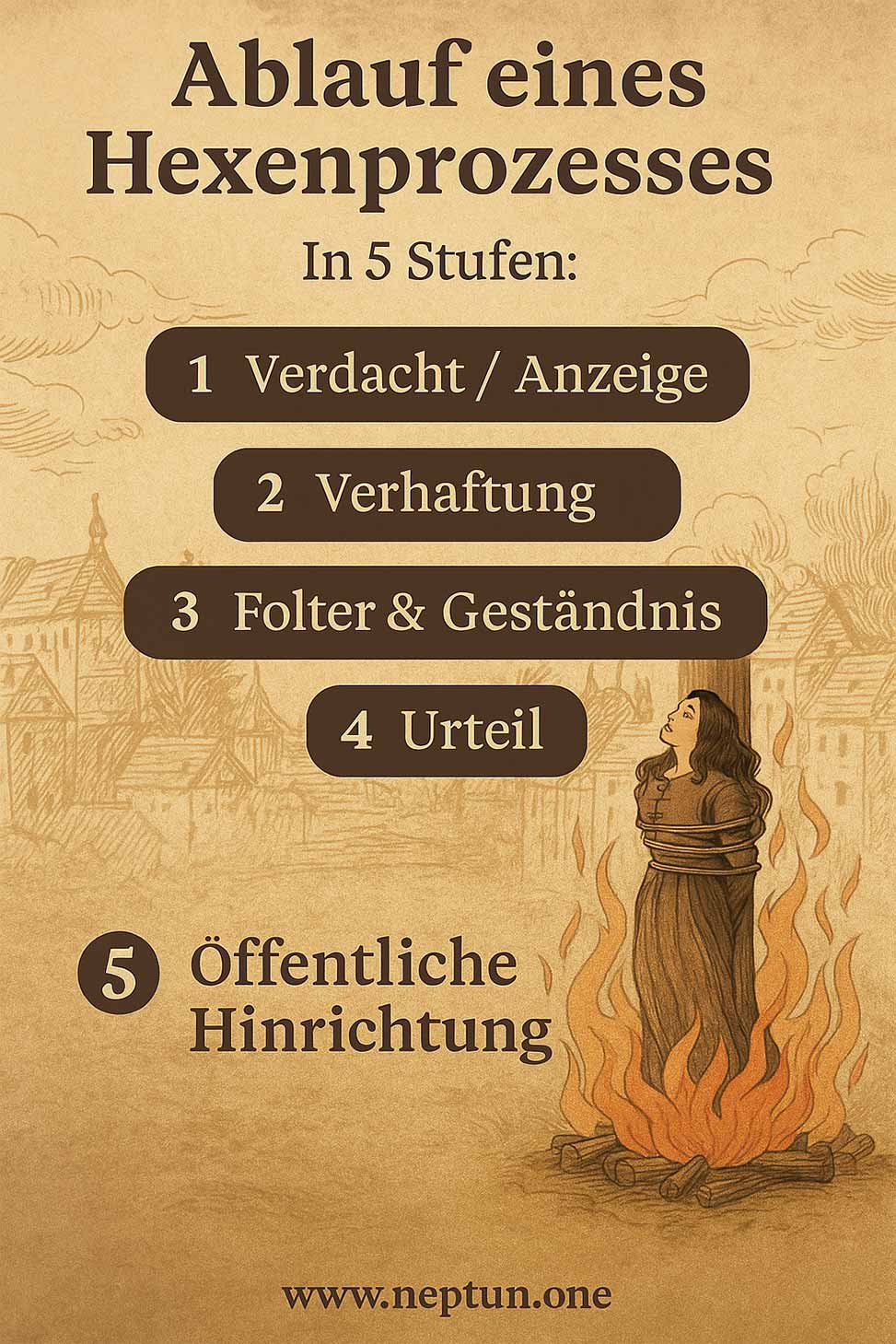

Wie liefen Hexenprozesse und -verbrennungen ab?

Ein typischer Hexenprozess begann meist mit einer anonymen Anzeige oder dem Verdacht aus der Nachbarschaft. Der oder die Beschuldigte wurde daraufhin festgenommen – oft ohne konkreten Beweis.

Es folgte ein grausames Verfahren, das in den meisten Fällen mit Folter verbunden war. Ziel war es, ein Geständnis zu erzwingen – das dann als Beweis diente. Viele gaben unter Schmerzen alles zu, was man ihnen vorwarf – und nannten unter Druck auch weitere angebliche Mit-Hexen.

Die Strafen waren hart: Wer „gestand“, wurde meist öffentlich verbrannt. Wer nicht gestand, wurde oft trotzdem hingerichtet – oder starb an den Folgen der Folter. Es war ein System ohne Gnade oder Gerechtigkeit.

In manchen Städten gab es eigene Hexenkommissionen oder reisende Inquisitoren, die Hunderte Prozesse in kurzer Zeit abhandelten. Ganze Dörfer lebten in Angst, jederzeit selbst ins Visier zu geraten.

Die Verbrennung wurde öffentlich inszeniert – als abschreckendes Spektakel. Sie sollte die Bevölkerung „reinigen“ und die Macht der Kirche oder der Obrigkeit demonstrieren.

| Mythos | Realität |

|---|---|

| „Hexen flogen auf Besen“ | Symbolisch: weibliche Sexualität & Freiheitsdrang |

| „Nur die Kirche war schuld“ | Auch weltliche Gerichte waren beteiligt |

| „Nur Frauen wurden verfolgt“ | Auch Männer waren betroffen |

| „Alle Hexenprozesse waren geheim“ | Viele waren öffentlich inszeniert |

| „Hexerei war eindeutig nachweisbar“ | Die Urteile basierten meist auf Folter und Gerüchten |

| „Hexen waren böse Magierinnen“ | Meist waren es harmlose Frauen mit Wissen über Kräuter & Natur |

| „Die Aufklärung beendete sofort alle Prozesse“ | In vielen Regionen dauerten die Verfolgungen bis ins 18. Jahrhundert an |

Wer war betroffen – und warum vor allem Frauen?

Statistisch gesehen waren etwa 75–85 % der Opfer der Hexenverfolgung Frauen. Das ist kein Zufall, sondern Ausdruck eines zutiefst patriarchalen Weltbildes: Frauen galten als schwächer, verführbarer und emotionaler – Eigenschaften, die man im Mittelalter mit Teufelspakten und Hexerei in Verbindung brachte.

Besonders gefährdet waren:

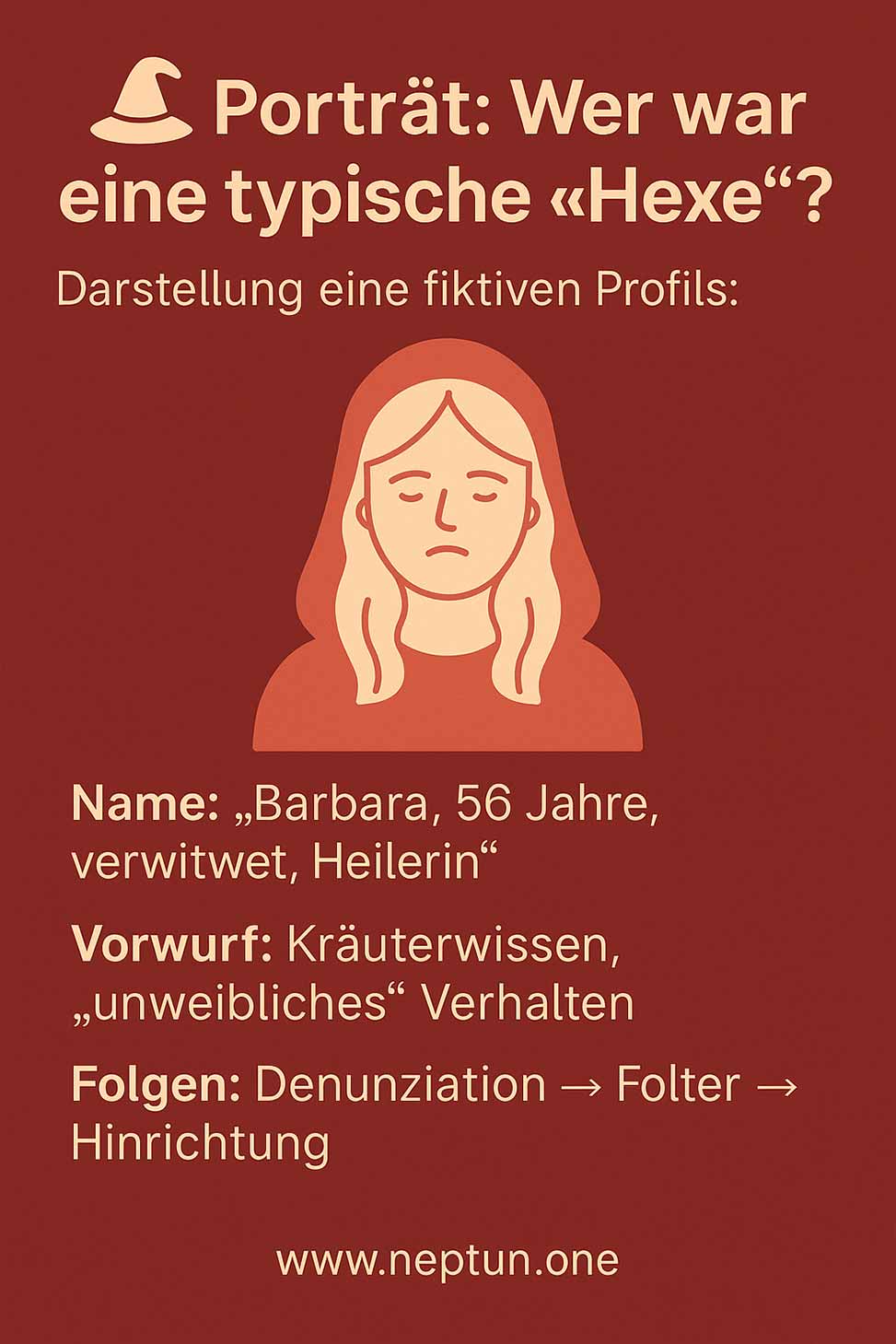

- unverheiratete, verwitwete oder kinderlose Frauen

- ältere Frauen mit Kräuterwissen oder Heilkenntnissen

- Frauen, die sich nicht unterordneten oder selbstständig lebten

Viele von ihnen wurden nicht verfolgt, weil sie tatsächlich etwas „getan“ hatten – sondern weil sie nicht ins Rollenbild passten. Weibliche Selbstbestimmung wurde schnell als Bedrohung empfunden. Auch Neid, Missgunst oder persönliche Konflikte konnten Auslöser sein.

Doch auch Männer waren betroffen – etwa als Mitangeklagte, Außenseiter oder wenn sie sich gegen die Obrigkeit stellten. Besonders in Süddeutschland und der Schweiz wurden auch viele Männer als Hexer hingerichtet.

Die Hexenverfolgung war also nicht nur ein religiöses oder juristisches Phänomen – sie war auch ein Spiegel sozialer und geschlechtsspezifischer Machtverhältnisse.

Was hat die Kirche damit zu tun?

Die katholische Kirche und später auch Teile der protestantischen Bewegung spielten eine zentrale Rolle bei der Verbreitung und Legitimierung der Hexenverfolgung. In einer Zeit, in der religiöse Autoritäten das Denken der Bevölkerung dominierten, hatten kirchliche Institutionen enormen Einfluss auf die Deutung von Gut und Böse.

Im Jahr 1487 erschien das berüchtigte Werk Malleus Maleficarum („Der Hexenhammer“), geschrieben von zwei Dominikanermönchen. Es wurde zum Standardwerk der Hexenjagd, rechtfertigte Folter und zeigte detailliert auf, wie Hexen zu erkennen seien – besonders Frauen. Dieses Buch verbreitete sich rasant in ganz Europa und prägte jahrzehntelang die Praxis der Inquisition.

Viele Hexenprozesse wurden durch kirchliche Gerichte eingeleitet oder zumindest befürwortet. Die Vorstellung, dass Hexerei ein Angriff auf den göttlichen Willen sei, legitimierte die grausamen Maßnahmen. Gleichzeitig nutzte die Kirche die Verfolgungen, um ihre Macht zu stärken und von eigenen Missständen abzulenken.

Auch im Zuge der Reformation kam es zu einem Anstieg der Prozesse – Katholiken wie Protestanten beschuldigten einander, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Die Hexenverfolgung war somit nicht nur Ausdruck religiöser Intoleranz, sondern auch ein Mittel im politischen und konfessionellen Machtkampf.

Erst im 18. Jahrhundert verlor die Kirche zunehmend ihren Einfluss auf weltliche Gerichte – und damit endete auch nach und nach die Welle der Hexenverfolgungen.

Was wir daraus lernen können

Die Geschichte der Hexenverfolgung ist mehr als ein düsteres Kapitel der Vergangenheit – sie ist ein Lehrstück über Angstmechanismen, Sündenböcke und systemische Gewalt. Sie zeigt, wie schnell sich irrationale Überzeugungen in tödliche Konsequenzen verwandeln können, wenn Macht, Angst und Ignoranz zusammentreffen.

Viele der Mechanismen sind auch heute noch erkennbar: Verschwörungstheorien, Hetzkampagnen, Diskriminierung und die Suche nach einfachen Schuldigen für komplexe Probleme. Wer sich gegen das System stellt, unangepasst lebt oder einfach „anders“ ist, kann auch in unserer Zeit leicht zur Zielscheibe werden – online wie offline.

Was wir also lernen können:

- Kritisches Denken ist ein Schutzschild gegen Massenhysterie.

- Aufklärung und Bildung sind die wirksamste Waffe gegen Angst und Aberglaube.

- Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit müssen verteidigt werden – immer.

- Empathie schützt vor Ausgrenzung und Verurteilung anderer.

Die Hexenverfolgung erinnert uns daran, wie gefährlich kollektive Vorurteile sein können – und wie wichtig es ist, aus der Geschichte zu lernen, bevor sie sich wiederholt.